Zankapfel zwischen den Sozial- und Christdemokraten

26 May 2025, 12:00 Uhr

Merz und Klingbeil streiten über Lieferkettengesetz. Die schwarz-rote Koalition unterscheidet sich nicht von der letzten Regierung: Statt drängende Probleme zu lösen, liefern sich SPD und Union politische Auseinandersetzungen

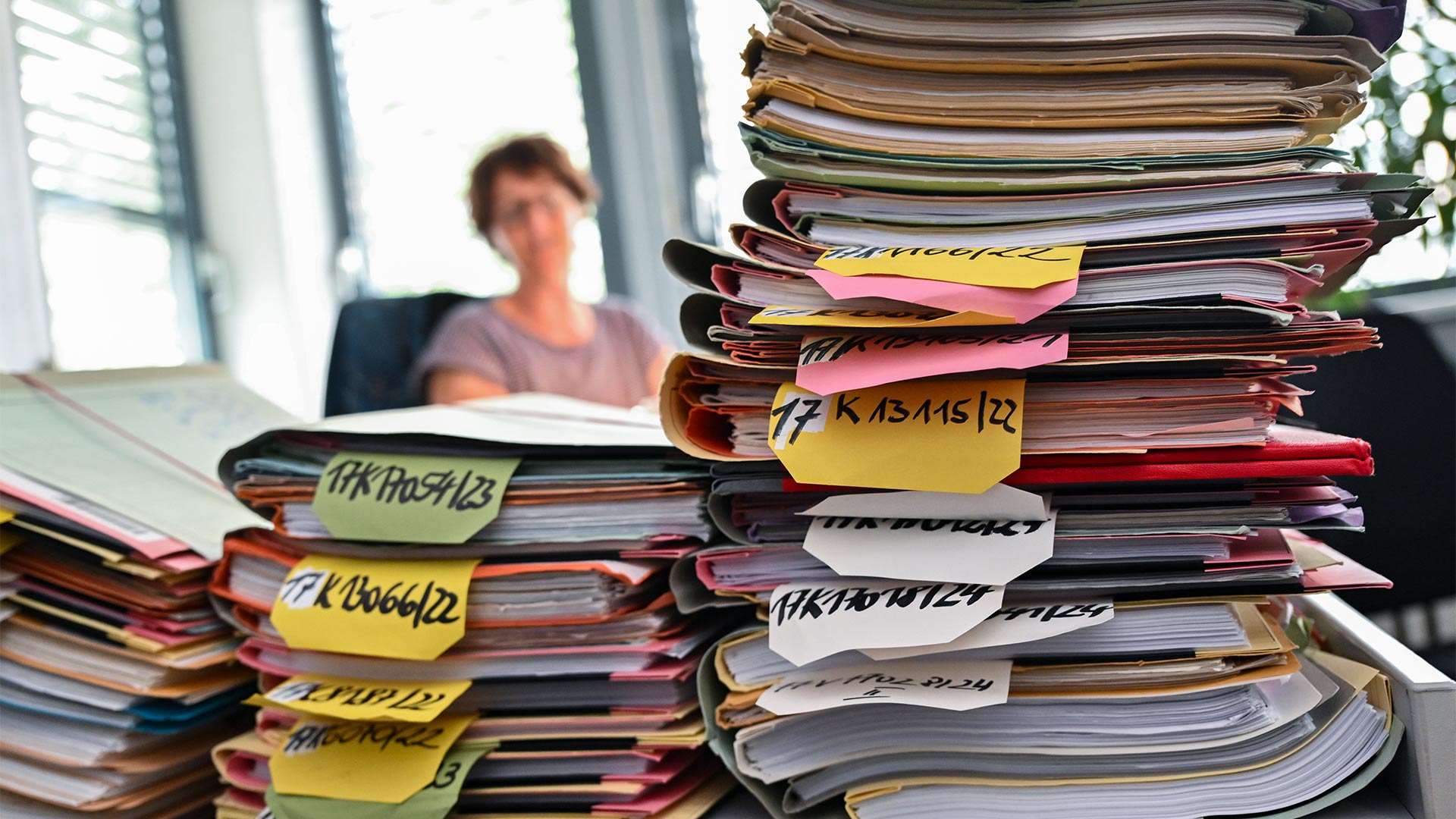

Zwischen SPD und Union ist ein erbitterter Streit um das Lieferkettengesetz entbrannt. Diese Gesetzesinitiative zur Verantwortung von Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Lieferketten ist zu einem Streitpunkt zwischen den Koalitionspartnern geworden. Die Christdemokraten sprechen sich für eine deutliche Vereinfachung der derzeit in Deutschland geltenden Regelungen aus. Gleichzeitig haben ihre Koalitionspartner von der SPD eine völlig gegensätzliche Auffassung zur geplanten Änderung der entsprechenden EU-Richtlinie.

Bundeskanzler Friedrich Merz spricht sich für eine vollständige Aufhebung des Gesetzes aus, während Vizekanzler Lars Klingbeil auf der Beibehaltung besteht. Diese Konfrontation verdeutlicht die tiefen ideologischen Unterschiede zwischen den beiden Parteien, die, obwohl sie in derselben Koalition sind, unterschiedliche Prioritäten und Ansätze in Fragen der Wirtschaft und der sozialen Verantwortung haben.

Wenn die neue Regierung effektiver arbeiten soll als die alte, darf sie nicht zum Schauplatz ständiger Streitereien werden. Die Partner der schwarz-roten Koalition sollten es vermeiden, sich auf die Kulturkämpfe einzulassen, die von ihren Vorgängern in der Ampelkoalition so lange ausgetragen wurden. Diese Konflikte wurden in der Regel von verschiedenen Wirtschaftsverbänden, Umweltorganisationen und entwicklungspolitischen Gruppen angezettelt, verzögerten die Entscheidungsfindung und erschwerten die Arbeit der Regierung.

Die Befürworter des Gesetzes über die Sorgfaltspflichten der Unternehmen sehen darin eine wichtige Errungenschaft, die in ihrer Gesamtheit erhalten werden sollte. Sie argumentieren, dass solche Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten beitragen. Gleichzeitig sehen die Gegner des Gesetzes es als zu aufwändig und bürokratisch an, was zusätzliche Hindernisse für die Geschäftstätigkeit schafft.

In der Vergangenheit wurde das Gesetz von der schwarz-roten Regierung unter Angela Merkel ausgearbeitet und umgesetzt, was bei einigen europäischen Staats- und Regierungschefs auf Kritik stieß. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi beispielsweise verwies in seinem Bericht über den EU-Wettbewerb auf die regulatorische Belastung, die das Gesetz den Unternehmen auferlegt. Er betonte, dass eine übermäßige Regulierung negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen haben könnte.

Anfang dieses Jahres hat die Europäische Kommission einen Entwurf für ein Omnibus-Gesetz vorgelegt, der davon ausgeht, dass die neuen Anforderungen für Unternehmen später in Kraft treten und abgeschwächt werden. Viele Experten glauben jedoch, dass dies die bestehenden Probleme nicht löst. Die neuen Vorschläge aus Brüssel sind nicht geeignet, die Situation zu verbessern, sondern könnten sie sogar noch verschlechtern. Insbesondere werden die Unternehmen nur verpflichtet sein, ihre direkten Geschäftspartner zu überwachen, was dazu führen könnte, dass weiter entfernte Glieder der Lieferkette ignoriert werden.

Dadurch besteht die Gefahr, dass die Aufmerksamkeit auf Regionen der Welt gelenkt wird, in denen die Arbeitsbedingungen besonders prekär sind und die Rechte der Arbeitnehmer verletzt werden. Darüber hinaus ist die EU nicht mehr bereit, die Verantwortung für Menschenrechts- und Umweltstandards auf allen Ebenen der Lieferkette zu übernehmen. Dies könnte dazu führen, dass Unternehmen weniger daran interessiert sind, die Arbeitsbedingungen auf allen Stufen ihrer Tätigkeit zu überwachen, was wiederum bestehende Menschenrechts- und Umweltprobleme auf globaler Ebene verschärfen könnte.

Der Streit zwischen SPD und Union über das Lieferkettengesetz macht deutlich, wie wichtig es ist, einen Kompromiss zwischen der Notwendigkeit des Schutzes der Menschenrechte und den Interessen der Wirtschaft zu finden. Diese Konfrontation spiegelt nicht nur ideologische Differenzen zwischen den Parteien wider, sondern stellt auch die Zukunft der Gesetzgebung zur Unternehmensverantwortung in Frage.